前回の改造ポイントの部品をあさったよ。

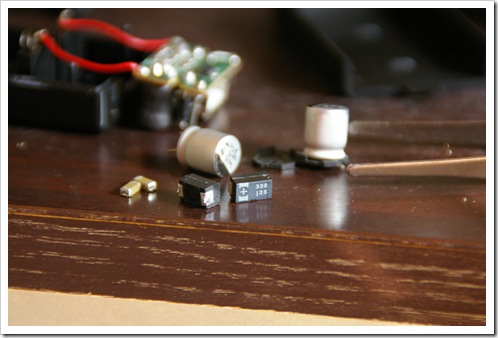

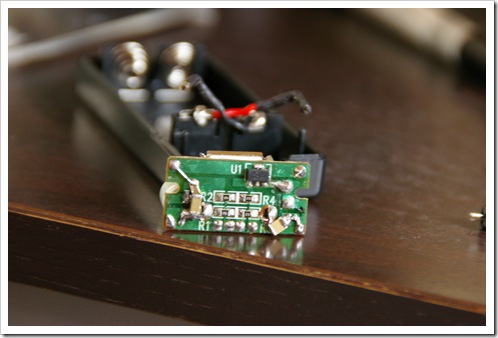

表面実装部品。

左の茶色いちっこいのが、積層セラミック。奥の丸いのは、アルミ電解コンデンサ220uFかしら? 手前のがなんだろうと思って調べたら、タンタルみたい(高分子有機半導体固体電解コンデンサ (PDF SANYO)ほほ~っですね。タンタルは今回は使わなかったけどね。

パーツは、全部ジャンクのiMacG4から調達。

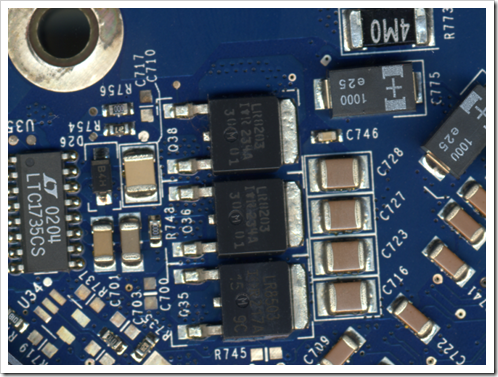

とりはずしのコツは、左右からオラオラ~おら~っって、予備加熱して、いけるんじゃね~のと思ったら、ハンダゴテのブースト加熱押しながら、左右からオラオラして少しだけ、横向きに力を入れる。コテ先が、マイナスドライバーのような形状のを作ったほうが良いかもって思った。今度作ろう。

まず、手始めに、前回改造ポイントの

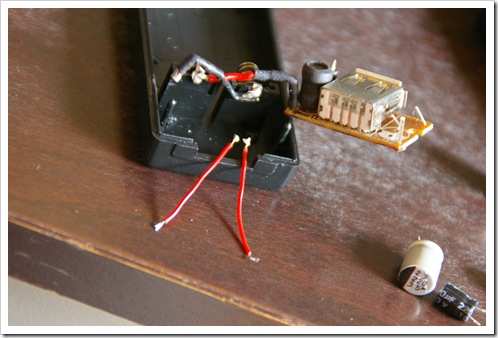

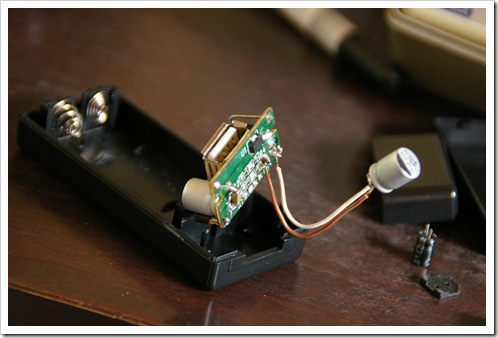

5.電池から基盤につながる線を太くしてみる。

からやってみた。

倍くらいの太さの線に変えて、長さを短くしたジョイントをつくり、基盤にピンをハンダ付けし取り外しもできるようにしたよ。ピンが太くて元の穴に入らないので、ドリルで大きく。

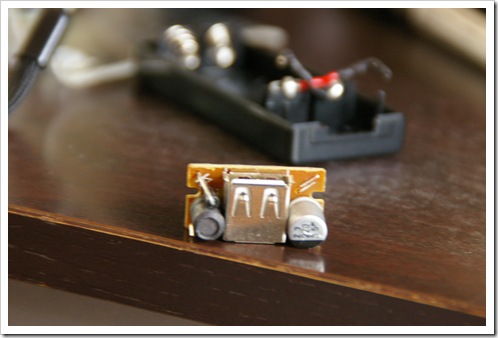

次、電解コンデンサをアルミにして、220uFのをつけた。

太いので、穴の位置を穴1個分、ドリルで楕円形にして、USBと干渉する具合を調節。

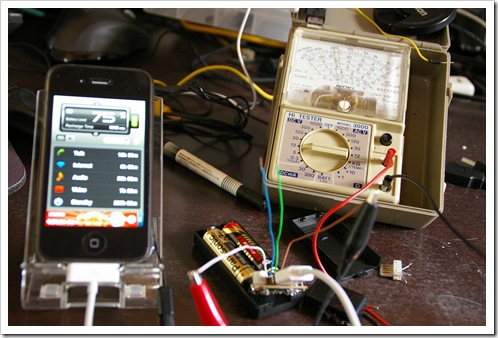

とりあえず、この状態で、iPhone4の充電80%くらいの状態で接続してみる。ノーマル時は、充電したかのようで実は、すぐに解除されてしまっていた。

おおおお~、ずっと充電される。

対応していないアクセサリって出ないね。これは、効果があった!

線を変えたのがよかったのか、電解アルミコンデンサに変えたのが良かったのか、どっちかはわからないけども。

40%の以下のiPhone3Gでやったら、充電はされなかった。充電が40%以上だと、充電さえる。このあたり、iPhoneがData+-を見に行ったり、何かしてるのかな?

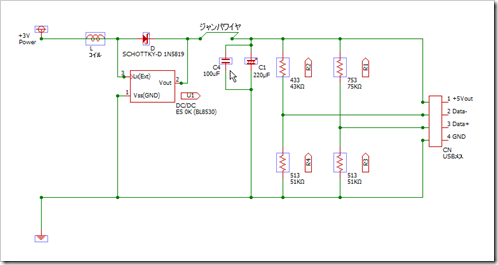

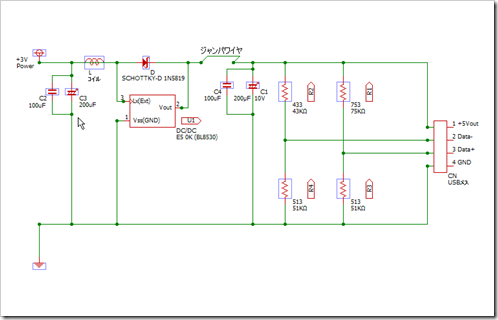

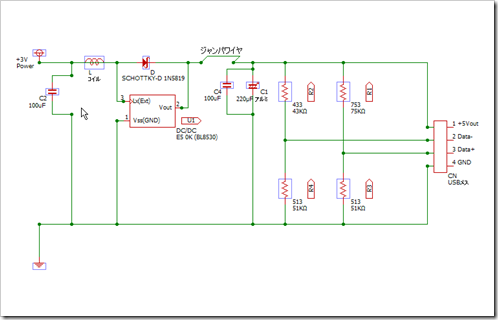

んじゃ、まぁ、とりあえず、次。積層セラミックコンデンサを並列につけてみる。まずは、1個。下記回路図のマウスの部分。ちなみに、回路図は初期のと、同じだけど書き直しました。こっちのほうが、見やすいのかな~なんて思って。どうでしょうか。

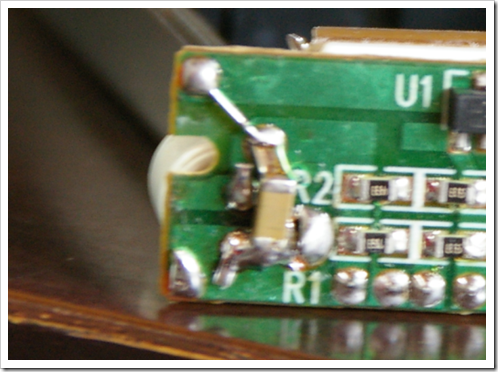

基盤の裏側から、ハンダヅケ。ちっこいから、うまくつけるのむずいね。

・・・・・・・・・・・・ 40%以上だとOKなんだけども、少ないとだめみたい。

んじゃ、次。電源側に、アルミ電解コンデンサと積層セラミックコンデンサをつける。

とりあえずは、仮なのでアルミ電解コンデンサの下に積層セラミックコンデンサをハンダづけして、リード線で基盤につけた。

これは、入れる隙間をぎりぎりだなぁ。

とりあえずは、テスト。

・

・

・

画像、省略。40%以下のiPhoneだとやっぱりだめ。状況変わらず。しょぼん、、、、いけんじゃね~のと、期待したが、だめだったよぉ~ん。

・

・

とりあえずは、電解コンデンサははずして、積層セラミックコンデンサだけつけた。

容量はわかんないけど、さっきのより、ちょっとヒラペッタイやつにした。基盤の裏側に。

現在の感じはこうかな。

とりあえずは、USBの裏側にリードつけて、iPhoneに充電してるときにどのくらい電圧が降下するのか調べてみた。

無負荷んとき、5.1Vくらいだったのが、4.4Vくらいまで下がってる。なかなか、がんばってますね。

iPhoneから充電コードつけたり、はずしたりと、USBのdata+-を、計ってみると、面白いことに気がついた。

USB 3pinが、無負荷のときは、1.35Vくらいだったのに、充電が始まると、2.8Vくらいまであがる。

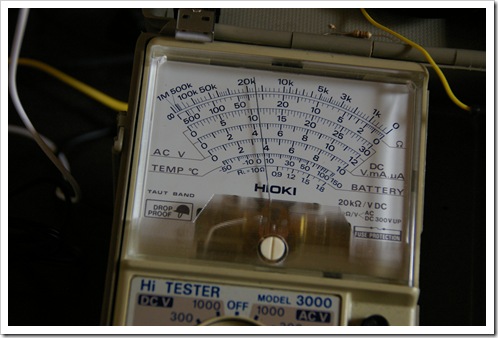

ピンボケで見えにくいけどね。

充電が始まる前、USB 2pinと3pinが、少しだけ電圧降下する。

40&以下でも同じなんだけど、充電が始まらない。う~ん、data2,3の電圧をみてるのかなぁ。

とりあえずは、40%以上のiPhoneで充電はできたけども、40%未満だとできないっていうところまで、1歩前進。

よくわからないのは、40%以下だと何を見て、充電しないのかがわからない。対応していませんってメッセージはでなくなったので、まし にはなったね、100円ショップのUSBバッテリ。